Betriebsaufnahme

Studentenstadt

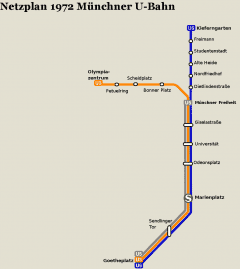

Am 19. Oktober 1971 wurde schließlich der Betrieb der ersten Münchner U-Bahnlinie U6 zwischen Kieferngarten und Goetheplatz auf einer Länge von 12 km aufgenommen. Am Tag der Eröffnung fuhren rund 100.000 Münchner mit den neuen Zügen und an Folgetagen bis zum Wochenende rund 700.000. Die Fahrt war in den ersten Tagen noch kostenlos.

Zum 8. Mai 1972 wurde die U-Bahnlinie Münchner Freiheit bis Olympiazentrum („Olympialinie“) zu den Olympischen Spielen 1972 eröffnet, nachdem 10 Tage zuvor auch die S-Bahn ihren Betrieb aufgenommen hatte. In der Regel verkehrten auch in der Hauptverkehrszeit damals nur 4-Wagen-Züge, allein schon da nicht mehr Wagen zur Verfügung standen.

Um dem Betrieb mit den erhöhten Anforderungen während der Olympischen Spiele gerecht zu werden, wurden vier DT1-Züge der VAG aus Nürnberg ausgeliehen und eingesetzt, die zu den Münchner Wagen vom Typ A weitgehend baugleich waren. Während der Olympischen Spiele verkehrte die U3 zwischen Goetheplatz und Olympiazentrum stets im 5-Minuten-Takt, bei Großveranstaltungen im 2,5-Minuten-Takt. Etwa 4 Millionen Besucher wurden während dieser ersten Großveranstaltung der noch jungen U-Bahn innerhalb der 17-tägigen Spiele befördert, das entspricht gut 60% der Besucher insgesamt.

Am 2. Juli 1973 wurde die erst gut ein Jahr zuvor eingeführte Verstärkerlinie U5 zwischen Goetheplatz und Münchner Freiheit wieder eingestellt und dafür in der Hauptverkehrszeit die U6 im 5-Minuten-Takt betrieben (vorher 10-Minuten-Takt), die U3 erhielt nun Langzüge. Zuvor verteilte sich das werktägliche Verkehrsaufkommen zu 57% auf die U3 (128.000 Fahrgäste), zu 36% auf die U6 (82.000 Fahrgäste) und zu lediglich 7% auf die U5 (15.000 Fahrgäste), letztere wurde wegen der ungleichen Auslastung aufgehoben. Pro Tag verkehrten im Winterfahrplan 1972 auf dem Abschnitt Marienplatz-Universität mehr als 65.000 Fahrgäste.1

Aufgrund der Ölkrise kam es im November und Dezember 1973 zu einem Sonntagsfahrverbot für den Individualverkehr, weswegen die MVV-Verkehrsmittel ein Fahrplanangebot wie an Werktagen anbieten mussten. Bei der U-Bahn wurden das doppelte Platzangebot im Vergleich zu normalen Sonntagen angeboten.

Erste Streckenverlängerungen

Die Fahrgastzahlen stiegen durch diese U-Bahnverlängerungen von rund 230.000 werktäglichen Fahrgästen auf etwa 345.000, davon 195.000 auf der U3 und 150.000 auf der U6. Der am stärksten belastete Abschnitt Marienplatz-Universität wurde nun von etwa 80.000 Fahrgästen am Tag genutzt. 36 zusätzliche U-Bahnwagen verstärkten den bisher 108 Wagen umfassenden Fuhrpark der U-Bahn.

Am 28. Mai 1978 wurde auf dem Streckenabschnitt zwischen Goetheplatz und Implerstraße noch der Bahnhof Poccistraße eröffnet, der nicht sofort mitgebaut werden konnte, da dort ursprünglich eine Stadtautobahn vorgesehen war, deren Planung aber verworfen wurde. Der Endausbau musste unter laufendem Betrieb der U3 und U6 erfolgen. Der Bahnhof ist stark von den tragenden Säulen geprägt. Bereits beim Bau der ursprünglichen Strecke wurde ein "nachbaubarer U-Bahnhof Zenettistraße" vorgesehen, der letztlich dann doch schneller verwirklicht wurde als ursprünglich vorgesehen. Auf Wunsch der damaligen Bundesbahndirektion München wurde der Bahnhof so weit wie möglich an den DB-Südring hin verlegt, um eine Übergangsmöglichkeit zu einem späteren S-Bahn-Südring zu schaffen, der allerdings bis heute nicht verwirklicht wurde und zugunsten einer 2. S-Bahn-Tunnelstrecke durch die Innenstadt verworfen wurde.

Ursprünglich sollte der Bahnhof in Schräglage unter dem Kaufhaus Hertie errichtet werden, um die Umsteigewege zur künftigen U5/U9 und zum Hauptbahnhof selbst zu verkürzen sowie auf ein bergmännischen Bauverfahren verzichten zu können, wählte man die Lage direkt unter dem Bahnhofplatz.

Die erste Ost-West-Strecke wird eröffnet: U8/1

Die Anbindung der neuen Großsiedlung in Neuperlach mit der U-Bahn war nicht unumstritten, die Deutsche Bundesbahn favorisierte eine Anbindung durch ihre S-Bahn-Tunnelstrecke, weswegen sogar eine Aufweitung des Tunnels für eine spätere Einfädelung dieser Strecke zwischen Rosenheimer Platz und Ostbahnhof mitgebaut wurde. Dieser Streit, der schließlich zugunsten der U-Bahn entschieden wurde, verzögerte die Planung und die Bauarbeiten zur zweiten U-Bahn-Stammstrecke um mehrere Jahre und ermöglichte erst 1980 eine Eröffnung.

Zur Internationalen Gartenbauaustellung wurde am 16. April 1983 die U3 und U6 um drei Bahnhöfe bis Holzapfelkreuth verlängert, nur wenige Wochen später am 28. Mai ging der Abzweig der U1 zum Rotkreuzplatz in Betrieb. Mit gut 40 km und zwei Stammstrecken mit insgesamt vier Linien war nur zwölf Jahre nach Betriebsaufnahme die Innenstadt und einzelne Außenbezirke schon gut erschlossen, dennoch blieb es bei einem weiteren Ausbau.

Schwerer Brand am Königsplatz

Die Wagen 149 und 176 brennen dabei vollständig aus, Personenschaden gibt es aber glücklicherweise nicht.

Der vordere Teil des Wagens 149 befindet sich im Museum der Berufsfeuerwehr München und kann dort besichtigt werden, ein Wagenkasten des Wagens 176 wurde dem Forschungs- und Versuchsamt des internationalen Eisenbahnverband (ORE) überlassen und in Norwegen für Brandversuche benutzt.

Die dritte Streckenfamilie wird eröffnet

| Bauabschnitte des Zweiten Mittelfristprogramms vom 13. März 1991 |

|

|---|---|

| U1 | Westfriedhof – Hauptbahnhof Kolumbusplatz – Mangfallplatz |

| U2 | Feldmoching – Scheidplatz |

| U3 | Olympia-Einkaufszentrum – Olympiazentrum Fürstenried-West – Implerstraße |

| U6 | Klinikum Großhadern – Holzapfelkreuth |

Schon am 10. März 1984 wurde das erste Teilstück der U5/U9-Stammstrecke (heute U4/U5) von der Westendstraße bis zum Karlsplatz (Stachus) eröffnet. Da sonst keine Verbindung zum restlichen Netz und vor allem zur Technischen Basis in Fröttmaning bestand, wurde unter der Theresienwiese ein Tunnel mit einer zweigleisigen Abstellanlage gebaut, der die Stummelstrecke mit dem Bahnhof Implerstraße und damit dem Restnetz verbindet. Fahrten mit Fahrgästen fanden auf diesem Abschnitt bisher nur als Baustellenumleitungen statt.

Zum 1. März 1985 wurde schließlich ein allgemeines Rauchverbot in U-Bahnhöfen erlassen und mit der Demontage der Aschenbechern auf den Bahnsteigen begonnen.2

Die U5 wuchs rasch, am 1. März 1986 wurde mit dem Odeonsplatz auch die Stammstrecke der U3 und U6 erreicht, am 24. März 1988 wurde sie im Westen um zwei Bahnhöfe bis zum Laimer Platz verlängert, wofür am 17. März 1982 Baubeginn war. Am 27. Oktober des selben Jahres wurden schließlich die beiden Linienäste über Max-Weber-Platz zum Innsbrucker Ring bzw zum Arabellapark eröffnet. Die U5 teilte sich von nun an bis 1999 die Strecke nach Neuperlach Süd mit der U2. Diese Eröffnung sollte für die U4 und U5 die letzte sein bis heute. Erweiterungen sind im Westen nach Pasing beziehungsweise in die Blumenau angedacht, im Osten soll die U4 bis Englschalking verlängert werden. Beide Baumaßnahmen sind angesichts der engen Haushaltslage und des vergleichsweise geringen Nutzens aber mittelfristig nicht zu erwarten. Die Relation Pasing-Hauptbahnhof wird außerdem bereits von vier S-Bahn-Linien und der Trambahnlinie 19 bedient.

Zum Jahreswechsel 1986/1987 wurde erstmals ein durchgehender Nachtverkehr bei der U-Bahn im Halbstundentakt angeboten, auch in den letzten Faschingstagen 1987 wurde dieser Verkehr testweise durchgeführt. Nach den positiven Ergebnissen dieses Testverkehrs wurde dieser Versuch in den Folgejahr im Planbetrieb übernommen. Seit September 1987 verkehren in den Nächten vor Samstag und Sonntag zusätzlich zwei U-Bahn-Züge pro Linie und Richtung, um nach dem üblichen Betriebsschlusses noch bis nach 2 Uhr Fahrtmöglichkeiten im Stadtgebiet zu bieten.

Baubeginn für diese Strecke war am 22. Februar 1982.

Am 1. Juni 1991 folgte die Verlängerung bis Fürstenried West, was auch heute der südliche Endpunkt der U3 ist.

Brudermühlstraße

1989Der U-Bahnhof Brudermühlstraße der Linie U3 wurde zusammen mit dem Brudermühltunnel des Mittleren Rings gebaut, unter dem er liegt. » mehr

Thalkirchen

1989Der U-Bahnhof Thalkirchen der U3 liegt nur wenig vom Tierpark entfernt und erinnert daran schon in seiner Gestaltung mit zahlreichen Tiermotiven. » mehr

Obersendling

1989Der U-Bahnhof Obersendling der U3 ist in der Form des "veredelten Rohbaus" gestaltet, die Bohrpfahlwände wurden fast genauso belassen, wie sie beim Bau entstanden sind. » mehr

Aidenbachstraße

1989Der U-Bahnhof Aidenbachstraße der Linie U3 trägt seinen Namen nach dem niederbayrischen Ort "Aidenbach". » mehr

Machtlfinger Straße

1989Der U-Bahnhof Machtlfinger Straße im Stadtteil Obersendling enthält Farbtafeln vom Münchner Architekten und Künstler Rupprecht Geiger. » mehr

Forstenrieder Allee

1989Der U-Bahnhof Forstenrieder Allee war von 1989 bis 1991 Endbahnhof der U3 und liegt unter der Kreuzung Züricher Straße / Forstenrieder Allee. » mehr

Quellen

- ↑ MVV Report 1973

- ↑ Chronik des MVV